「熱膨張係数を知る!SUS304の熱的特性と加工時の注意点」

熱膨張係数を知ることは、金属加工や製造において重要な要素です。特にSUS304というステンレス鋼の熱的特性と加工時の注意点を理解することは、製品の品質や耐久性を向上させる上で欠かせません。本記事では、熱的特性や熱膨張係数の基本から焼き入れに至るまで、SUS304における重要なポイントを丁寧に解説します。金属加工における成功の鍵を手に入れるために、ぜひこのガイドをご一読ください。

目次

SUS304ステンレス鋼の基本

ステンレス鋼とは何か?

ステンレス鋼とは、鉄を主成分とし、クロムを10.5%以上含有することで酸化に強く、錆びにくくした特殊合金鋼のことです。ステンレス鋼には大きく分けてフェライト系、オーステナイト系、マルテンサイト系の3種類があります。SUS304はその中でも最も代表的なオーステナイト系に属します。 耐食性や耐熱性、強度、加工性に優れ、見た目も美しく、家庭用から工業用まで幅広い用途で使用されているのが特徴です。SUS304の化学成分と特徴

SUS304は「18-8ステンレス」とも呼ばれ、クロムが18%、ニッケルが8%程度含まれているのが基本的な構成です。クロムは酸化皮膜を形成して耐食性を高め、ニッケルは延性や靭性を高めて非磁性の性質をもたらします。その他、炭素やマンガン、ケイ素なども微量に含まれており、強度や加工性に影響を与えています。 SUS304の主な特徴は以下の通りです。- 耐食性に優れ、水や湿気、酸化に強い

- 冷間加工性が良く、曲げやプレス、溶接などの加工がしやすい

- 外観が美しく、光沢があり、装飾性も高い

- 常温では非磁性であるが、加工によってやや磁性を持つこともある

- 溶接性にも優れ、医療機器や食品機器など清潔さが求められる用途に適している

SUS304の用途とその広がり

SUS304は、その優れたバランス性から、私たちの生活の中に数多く使用されています。 例えば家庭では、シンク、鍋、カトラリーなどの台所用品として利用されており、屋外では建築資材や看板、外装パネルとしても使われています。さらに、食品加工設備、化学プラント、医療機器、車の排気系部品など、耐食性と衛生性が求められる場所でも活躍しています。 あらゆる分野で求められる性能をバランスよく備えており、今後もますます需要が高まっていく鋼種のひとつです。熱的特性と熱膨張係数の基礎知識

熱的特性の概要

金属や材料には、熱を受けた際に物理的性質が変化する性質があり、これを「熱的特性」と呼びます。代表的な熱的特性には以下のようなものがあります:- 熱伝導率:熱がどれだけ伝わりやすいかを示す指標。金属は一般に高い熱伝導率を持つ。

- 比熱容量:物質1gを1℃上昇させるのに必要な熱量。材料ごとに異なる。

- 融点:物質が固体から液体に変化する温度。

- 熱膨張係数:温度変化に応じた寸法変化の割合。

熱膨張係数とは?

熱膨張係数(Thermal Expansion Coefficient)とは、物体が温度上昇に伴ってどれだけ膨張するかを示す値です。単位温度あたりの寸法変化量で表され、通常は「1/℃(あるいは 1/K)」で示されます。 たとえば、熱膨張係数が 17×10⁻⁶ /℃ の材料では、1℃上昇すると1mの長さが 17μm 伸びる計算になります。これは構造物や精密機器、締結部品など、熱による寸法変化が影響を及ぼす場面でとても重要です。 熱膨張係数には次の2つの種類があります:- 線膨張係数:長さ方向の変化を示す(1次元)。

- 体積膨張係数:体積方向の変化を示す(3次元)。

熱膨張係数の計測方法

熱膨張係数の測定には、以下のような方法が用いられます:- 熱機械分析(TMA) 試料に一定の荷重をかけながら温度を制御し、寸法変化を精密に測定する装置。もっとも一般的な方法です。

- 干渉法 光干渉を利用して微細な長さの変化を測定する方法で、非常に高精度。研究用途に多い。

- 接触変位計測 ダイヤルゲージやLVDT(変位変換器)を用いて、加熱時の変位を直接計測する簡易的な方法。

SUS304の熱膨張係数

SUS304の熱膨張係数の値とその意味

SUS304は、代表的なオーステナイト系ステンレス鋼であり、熱膨張係数は比較的高めです。20〜100℃の範囲において約17.3×10⁻⁶/℃、20〜300℃の範囲では約17.8×10⁻⁶/℃という数値が一般的に知られています。 この値は、温度が1℃上昇するごとに1メートルあたり17.3〜17.8マイクロメートル伸びることを示しており、熱膨張が製品設計に大きく影響する場面では注意が必要です。特に高温下での使用では、膨張によって部品同士の干渉や応力集中が発生する可能性があります。温度変化によるSUS304の物理的変化

SUS304は温度が上昇することで物理的にいくつかの変化が生じます。 まず、寸法がわずかに拡大します。これにより、配管や機械部品などで隙間が変化し、気密性や機能に影響を与えることがあります。 また、拘束された状態で加熱されると、熱膨張により内部応力が発生し、長期的には歪みや亀裂の原因になります。さらに、繰り返しの加熱冷却(熱サイクル)によって金属疲労が進行し、溶接部や構造的に弱い部分にクラックが生じやすくなります。 このため、設計時には温度変化を見越したクリアランスの設定や、熱膨張率の異なる材料との組み合わせに対する工夫が重要です。他の材料との熱膨張係数比較

SUS304の熱膨張係数は他の金属と比較して高めであり、この点は異種金属と接合する際に重要な設計要素となります。 たとえば、SUS430のようなフェライト系ステンレスは約10.4×10⁻⁶/℃と低く、純鉄は約11.7×10⁻⁶/℃、炭素鋼では12.0×10⁻⁶/℃程度です。一方で、アルミニウムは約23.6×10⁻⁶/℃と非常に高く、SUS304よりも大きな寸法変化を伴います。 このように、材質ごとに熱膨張の性質は大きく異なるため、用途に応じた選定と設計配慮が求められます。特に高温下での寸法安定性が求められる部品や、異材接合を伴う構造体では注意が必要です。SUS304の熱処理と焼き入れ

熱処理の種類と目的

金属における熱処理は、加熱・保持・冷却のプロセスを通じて、材料の内部組織や性質を制御する技術です。主な目的は以下のとおりです。- 応力除去:加工時に生じた内部応力を緩和

- 組織の均一化:結晶構造を安定化し、機械的性質を整える

- 機械的性質の改善:強度、硬さ、延性、靱性などの向上

SUS304における焼き入れ処理

SUS304はオーステナイト系ステンレスであり、炭素鋼のような焼き入れによる硬化は基本的にできません。これは、マルテンサイト変態を起こさないためです。 SUS304に対して行われる熱処理の代表例は「固溶化熱処理(ソリューション処理)」です。この処理は、1,050〜1,100℃程度に加熱し、急冷(通常は水冷)することでオーステナイト組織を保持し、耐食性と延性を高めることが目的です。 この処理により、加工硬化や結晶粒の成長を抑え、クロム炭化物の析出を防ぐことで耐食性の劣化(特に粒界腐食)を抑制します。焼き入れ後の物性変化

SUS304は通常の「焼き入れ」で硬化しないため、固溶化熱処理後の主な変化は以下の通りです。- 耐食性の向上:クロム炭化物の析出を抑え、腐食耐性が回復

- 延性・靱性の回復:加工硬化により失われた延性を取り戻す

- 応力除去:冷間加工などで生じた残留応力を軽減

- 磁性の低減:加工により帯びた磁性を元に戻すことが可能

SUS304の加工時の注意点

加工前の準備と計画

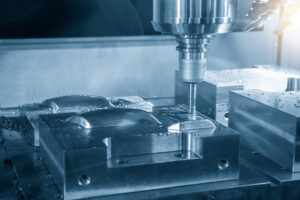

SUS304は耐食性と成形性に優れるステンレス鋼ですが、加工時にはその特性に応じた十分な準備が必要です。まず、材料のロット確認や表面状態のチェックを行い、異物や酸化膜の除去を徹底します。また、工具や設備の選定も重要で、切削工具には耐摩耗性の高いもの(超硬合金など)を使用することが推奨されます。事前に加工手順や段取りを綿密に計画し、熱の影響や変形を最小限に抑えることが、製品精度を保つうえで不可欠です。熱膨張係数を考慮した加工方法

SUS304は熱膨張係数が高く、加工時の温度上昇により寸法変化が起こりやすい素材です。特に溶接や長時間の切削加工では熱が集中しやすいため、クーラント(冷却液)の使用や間欠加工によって温度上昇を抑える工夫が求められます。寸法精度が要求される部品では、加工後に常温まで冷却してから最終寸法を測定・仕上げる方法が効果的です。加工誤差を防ぐための工夫

加工誤差を防ぐためには、以下のような具体的な対策が有効です。- 工具の切れ味管理:SUS304は加工硬化しやすく、切れの悪い工具を使うと表面が硬化してしまい、寸法精度が悪化する原因になります。定期的な工具交換が重要です。

- クランプ方法の最適化:固定力が不足すると加工中に材料が動き、寸法ずれを引き起こすことがあります。しっかりとしたクランプと、変形を抑えるバランスの取れた保持が必要です。

- 冷却と潤滑:切削抵抗を減らし、熱影響による変形や工具摩耗を抑制するために、適切なクーラントを使用します。

- 試作と検証:本加工前に試作や検証加工を行うことで、量産時の不良率を減らすことができます。