1. SUS304の基本特性

1-1. SUS304とは

SUS304はオーステナイト系ステンレス鋼の中でも最も汎用性が高く、耐食性、成形性、溶接性、強度のバランスに優れる材料です。日常のキッチン用品から、医療機器、建築資材、食品加工設備など多岐にわたる分野で使用されています。

1-2. SUS304の成分と種類

SUS304の主成分は鉄に加えて、18%程度のクロム(Cr)と8%前後のニッケル(Ni)を含みます。この組成が耐食性や強度を確保する上で重要な役割を果たします。なお、より硫黄を添加して被削性を高めたSUS304Fなどの派生材も存在します。

1-3. 基本的な機械的性質

SUS304は常温において引張強さがおよそ520〜750 MPa、降伏点は約205〜250 MPaとされます。延性にも富み、破断時の伸び(Elongation)は40%以上を示すことも多く、冷間加工による加工硬化が起こりやすい点も特徴です。

1-4. ステンレス鋼としての特性

SUS304は鉄にクロムとニッケルを加えたステンレス鋼で、表面に生成される酸化クロム被膜によって高い耐食性を維持します。また、磁性を持たないこともあり、非磁性用途でも広く採用されています。ただし、加工や冷間変形によって若干の磁性を帯びることもあります。

2. 引張強さと降伏点の概要

2-1. 引張強さの定義と単位

引張強さとは、材料が引っ張られて破断するまでに耐えられる最大応力を指し、その単位は通常「MPa(メガパスカル)」で表されます。引張試験によって測定され、材料の強度設計の基本指標となります。

2-2. 降伏点とは何か

降伏点は、材料が弾性変形の範囲を超え、塑性変形を始める最小の応力点です。つまり、元の形に戻れなくなる変形が始まる負荷レベルを意味します。構造部材などにおいては、引張強さ以上に降伏点が重要視されることもあります。

2-3. 引張強度と降伏点の関係

材料は、まず降伏点まで弾性的に変形し、その後に引張強さまで塑性変形しながら応力に耐えます。降伏点と引張強さの差が大きい材料は、延性が高く変形しやすいことを示し、設計の自由度が広がります。

2-4. MPaの重要性と測定方法

MPa(メガパスカル)は、1平方メートルあたり100万ニュートンの力を示す圧力単位です。引張試験では、試験片の断面積と破断時の荷重からMPa値を算出します。この単位を用いることで、材料の強度比較や設計における信頼性評価が正確に行えます。

3. SUS304の引張強度

3-1. SUS304の引張強さの数値

SUS304の引張強さは、規格値として約520〜750 MPaが示されており、使用環境や加工履歴によって変動します。冷間加工後ではさらに引張強度が向上し、800 MPaを超える場合もあります。

3-2. 温度による影響

高温下ではSUS304の強度が低下し、例えば500℃を超えると引張強さが急激に下がる傾向があります。そのため、耐熱用途に用いる場合は適切な許容応力の見積もりが不可欠です。一方、低温環境では延性が保たれやすく、液体窒素温度でも脆化しにくい性質があります。

3-3. 引張強さの測定方法

JIS Z 2241に準拠した引張試験機を用いて、試験片に一定の速度で引張荷重を加えて破断までの応力を測定します。測定値は試験片の断面積を基に算出され、規格に従って評価されます。

3-4. 引張試験のプロセス

引張試験は、まず試験片を寸法通りに準備し、試験機に設置します。その後、引張力を加えて変形挙動を観察し、降伏点・引張強さ・伸び・絞りなどを記録します。試験結果は、材料選定や加工条件の評価において重要な参考データとなります。

4. 降伏点の詳細

4-1. 降伏点応力とは

降伏点応力とは、材料が弾性限界を超えて塑性変形を始める際の応力(力/面積)の値を指します。これは、荷重を除いても元に戻らない永久変形が始まる境界であり、設計において非常に重要な指標です。降伏点以下での応力では、材料は元の形に戻る性質(弾性)を保ちます。

4-2. SUS304の降伏点の数値

SUS304の代表的な降伏点は約205 MPa(メガパスカル)とされていますが、加工方法や板厚、熱処理の有無によって異なる場合があります。冷間加工を施した場合、降伏点は300 MPaを超えることもあります。なお、JIS G 4305などの規格で材質の降伏点が規定されています。

4-3. 降伏点における変形特性

降伏点に達したSUS304は、弾性的な挙動から塑性的な挙動に移行します。これにより、荷重がさらに増えなくても伸び続ける「降伏延性」を示すようになります。この段階で変形が集中すると、いわゆる「ネッキング(くびれ)」が発生する前段階に至ります。

4-4. 降伏点の測定方法

降伏点は一般に引張試験で測定されます。試験片を引張試験機に取り付け、一定速度で荷重を加えながら変位量を記録し、応力-ひずみ曲線を描きます。明確な降伏点が現れない場合には、0.2%の永久ひずみに対応する応力(0.2%耐力)を用いて評価することもあります。

5. 応力-ひずみ曲線の理解

5-1. 応力-ひずみ曲線とは

応力-ひずみ曲線は、材料に加えた応力とそれに対する変形(ひずみ)の関係をグラフで示したものです。この曲線を通じて、材料の弾性限界、降伏点、引張強さ、破断点などの力学特性を視覚的に把握できます。

5-2. SUS304の応力-ひずみ特性

SUS304は比較的長い降伏延性を持ち、応力-ひずみ曲線において明確な「降伏台」が見られることがあります。その後、引張強さに達するまで徐々に応力が増加し、最終的に破断します。全体的に延性が高く、ひずみの増加に対して破断まで持ちこたえる特性があります。

5-3. 曲線から見える特性

応力-ひずみ曲線からは、以下のような特性を読み取ることができます:

- 弾性域:応力とひずみが比例する領域(フックの法則)

- 降伏点:塑性変形の始まり

- 最大応力点:引張強さに対応

- ネッキング領域:断面がくびれ、破断が近い状態

- 破断点:材料の最終的な破壊点

これにより、設計時に安全率や適用用途の判断が可能となります。

6. SUS304の用途と重要性

6-1. 建築材料としてのSUS304

SUS304は、高い耐食性と美観性から、外装材・手すり・屋根材・壁面パネルなどの建築分野で広く使用されています。特に海岸地域や都市部において、腐食に対する信頼性の高さが重要な評価ポイントです。

6-2. 自動車部品や食品産業での利用

自動車業界では排気系部品や燃料系部品に使われ、熱・腐食への耐性が重視されます。食品産業では、衛生性や洗浄性が求められるため、SUS304は加工機器やタンク、配管などに幅広く使用されています。

6-3. SUS304の耐久性に関する考慮

SUS304は適切な環境下で長期的に性能を維持する耐久性を持っていますが、塩分や強酸性環境では孔食や応力腐食割れが発生するリスクもあります。使用環境に応じて、耐食性を強化したSUS316などとの使い分けが求められます。

7. 加工と技術的考慮

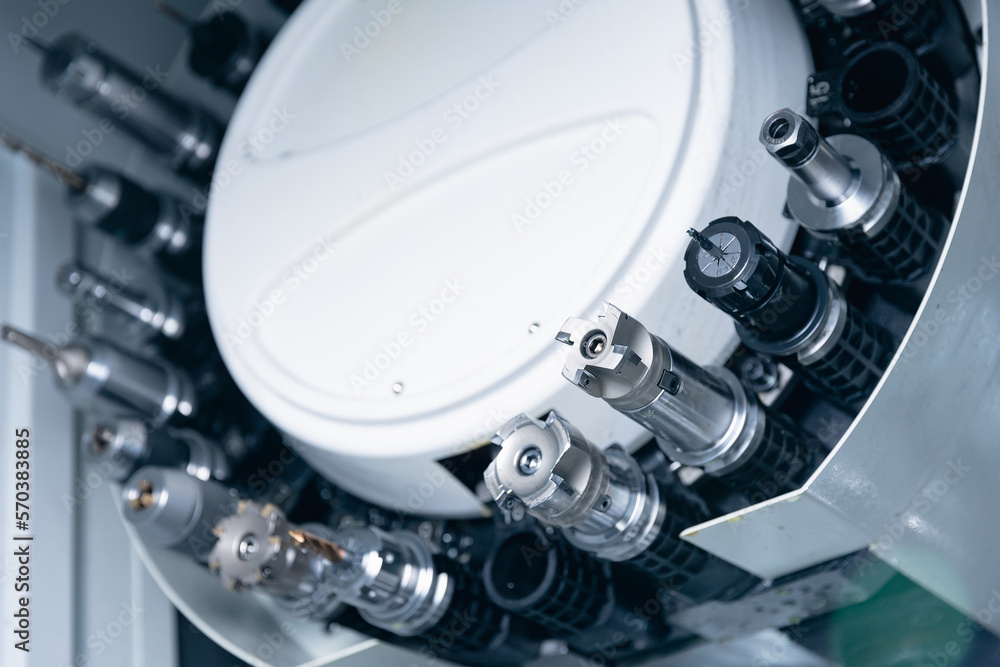

7-1. SUS304の加工方法

SUS304は優れた延性と成形性を持つため、切削加工、プレス加工、曲げ加工、深絞り加工など多様な加工方法に対応可能です。ただし、加工中に熱が発生しやすく、工具摩耗が起きやすいという特性もあるため、適切な切削条件や工具材質、冷却手法の選定が求められます。

7-2. 溶接と熱処理の影響

SUS304は溶接性に優れ、アーク溶接やTIG溶接、レーザー溶接など幅広い手法に適応できます。一方で、溶接熱によって「鋭敏化(sensitization)」と呼ばれる結晶粒界への炭化クロムの析出が生じ、腐食耐性が低下するリスクがあります。これを防ぐには、適切な溶接条件や後熱処理の設計が必要です。

7-3. 冷間加工の特性

SUS304は冷間加工(例えば冷間引抜き、冷間圧延など)によって強度と硬度が向上しますが、その一方で加工硬化が進み、延性が低下する傾向にあります。冷間加工された材料は磁性を帯びる場合もあり、非磁性が必要な用途では注意が必要です。

7-4. 加工硬化の影響

加工硬化とは、金属が塑性変形を受けることで内部に転位が蓄積し、強度や硬度が上昇する現象です。SUS304ではこの効果が顕著に表れ、繰り返し加工することでさらに硬くなります。これは部品の機械的強度向上には有利ですが、次工程の加工や変形には不利に働く場合があります。

8. SUS304と他のステンレス鋼の比較

8-1. SUS316との違い

SUS316はSUS304に比べてモリブデンを含有しており、耐孔食性や耐酸性が高いのが特徴です。特に塩化物環境下ではSUS316が優れた性能を発揮します。一方でコストはSUS304の方が低く、用途に応じた使い分けが求められます。

8-2. オーステナイト系との比較

SUS304は代表的なオーステナイト系ステンレスであり、SUS316、SUS321、SUS310などと同じ分類に属します。これらは全て非磁性で、成形性や溶接性に優れていますが、成分配合の違いにより耐食性や高温特性に差が生じます。例えば、SUS310は耐熱性が高く、SUS321はチタンを添加して耐粒界腐食性を高めています。

8-3. 使用条件とそれに伴う特性

SUS304は一般環境や食品、建築分野での使用に適していますが、海水や塩化物が多い環境ではSUS316や二相系ステンレス鋼の方が適しています。耐熱が必要な環境ではSUS310、耐粒界腐食が懸念される場合にはSUS321や低炭素型のSUS304Lが推奨されます。

9. 結論と今後の展望

9-1. SUS304の強度と特性の総括

SUS304は、優れた耐食性、加工性、溶接性を兼ね備えたバランスの良い材料であり、幅広い用途に対応できる汎用ステンレス鋼です。引張強度や降伏点も安定しており、冷間加工による強度調整も可能です。多くの工業分野において信頼性の高い材料とされています。

9-2. 将来の素材開発と技術向上

今後は、環境負荷の低減やリサイクル性の向上を目的とした新しい合金設計や、3Dプリンティング向けの粉末ステンレスの開発が進むと考えられます。また、溶接後の鋭敏化防止技術や加工時の摩耗低減技術の進展も重要なテーマです。

9-3. SUS304の選定基準

SUS304を選定する際は、使用環境(腐食因子の有無)、要求される機械的強度、成形・加工プロセス、コストなどを総合的に判断する必要があります。汎用性の高さゆえに、代替材との比較検討を行いながら、最適な材料選択を行うことが重要です。